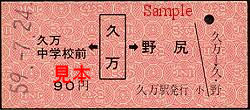

久万駅発行の常備片道乗車券 (矢印式大人小児用 S59.7.24) |

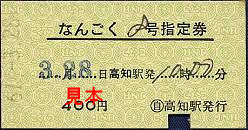

高知駅発行の「なんごく号」バス指定券 (S61.3.28) |

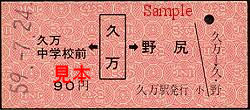

久万駅発行の常備片道乗車券 (矢印式大人小児用 S59.7.24) |

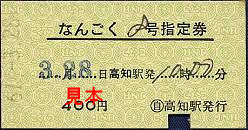

高知駅発行の「なんごく号」バス指定券 (S61.3.28) |

|

松山行「なんごく14号」 641-7904[松山] いすゞBU20KP/富士重工 引地橋 H1.5.2 |

|

| 1 路線概要 |

| 急行バス「なんごく号」が1時間間隔で走っていた松山高知急行本線(松山−久万−越知−佐川−高知間123.0km)のほか、八釜線、長者線、池川線などの支線が存在した。運行は松山自動車営業所と佐川自動車営業所が担当していた。

開業は昭和9(1934)年3月24日で、当初の区間は松山−久万間、基地は松山自動車所(S11.9.1から自動車区)であった[1]。翌年(S10.7.21)には久万−佐川間が開通し、伊予と土佐を直結する路線「予土線」が全通した。 第二次世界大戦後、予土北線・南線と称した時代の昭和26年4月10日に佐川−高知間が開通し、松山−高知間直通便が運行を始めた。昭和31年12月の時刻表[2]によると、松山−高知直通便は昼行・夜行各1往復で、所要時間は約6時間半であった。昭和36年8月8日からはマイクロバスによるワンマン急行便の運行を開始し、「くろしお」「いでゆ」の愛称で座席定員制(定員14名)で運行した[3]。そして昭和40年7月15日から急行便に定員40名の大型冷房車を導入した[1](*1)。予土南線・北線は国道33号線の全面改良工事が完成した昭和42年に「松山高知急行線」へ路線名称を変更した[4]。急行便の利用者は年々増加し、「なんごく」へと愛称変更した昭和44年には年間輸送人員が40万人を越え、国鉄四国のドル箱路線に成長した[5]。 一方、支線区は各線とも1日数往復の典型的な過疎路線で、昭和40年代半ばから路線廃止が進められ、民営化後には支線区はほぼ全廃された。その後、本線の普通便までも削減の対象となり、平成13年12月21日の高速バス「なんごくエクスプレス」運転開始に伴い、地元対策の「なんごく号」代替国道経由便を暫定的に残して、事実上松山高知急行線は廃止となった。 [文献] [補足事項] |

| ◆ 昭和51(1976)年2月1日当時の路線(国鉄自動車線普通旅客運賃表S51.2.1全面改正版)

松山高知急行線 *下線=鉄道線接続駅 ●途中下車駅 : 御三戸、落出、土佐大崎、越知 |

| ◆ 国鉄時代(昭和55年10月末)の関係現業機関 : 松山自動車営業所、佐川自動車営業所 (四国地方自動車部) |

| 2 略史 |

|

|

| 3 乗車記等 |

|

(a)

鈴木文彦「南国の空の下に『つばめ』舞う」、鉄道ジャーナル別冊No.16・人気列車全国大追跡、pp.108-110、鉄道ジャーナル社(S61)

|

| ← 前へ | 次へ → |